Et si... Freida McFadden était une IA?

Où votre servitrice lit La femme de ménage et se retrouve dans une fiction de Jorge Luis Borges.

J’ai gardé de mon adolescence un amour inconditionnel pour les thrillers psychologiques, genre que j’ai découvert à peu près en même temps que la musique de Nirvana et le chignon de Sharon Stone dans Basic Instinct. J’aimais, j’aime toujours d’un amour religieux, les films de M. Night Shyamalan, les romans de Stephen King et de Minette Walters, bref, ma passion pour le thriller psychologique ne date pas d’hier. Alors quand j’ai vu pour la troisième fois quelqu’un en train de lire La femme de ménage dans le métro, je me suis dit que c’était le moment de regarder moi aussi par ce trou de serrure. Avec ses millions de lecteurs, l’autrice Freida McFadden semble avoir renouvelé le genre. Ceux qui lisent beaucoup, ceux qui lisent rarement, on dirait que tout le monde s’y retrouve, comme une foule convergeant vers un rendez-vous mystérieux.

J’ai donc pris part au cortège et me suis plongée à mon tour dans La femme de ménage avec une excitation adolescente et une âme de détective sauvage. Attention, pour celles et ceux qui souhaitent lire le roman, les spoilers commencent ici. Si vous ne voulez pas voir de secrets divulgués, allez directement à la conclusion de l’expérience de pensée à la fin de cette chronique, juste après les photographies de l’autrice.

L’intrigue de La femme de ménage est géométriquement parfaite. Un triangle. Un homme, deux femmes, aucun des trois n’étant celle ou celui qu’on croit. Un parfait triangle bourreau sauveur victime (triangle archétypal de la colonisation et de la manipulation mentale, mais c’est une autre histoire). L’histoire prend bien, les pages se tournent vite. Pourtant je suis déçue. Pas par le style, efficace, parfois plat, mais ça fait partie du plaisir quand l’intrigue prime sur le reste. Non, je suis déçue par la psychologie des personnages. C’est quand même embêtant pour un thriller psychologique. L’héroïne Millie, par exemple, la fameuse femme de ménage. À la fin du livre, elle se montre cruelle. Pas légèrement cruelle, ni même légitimement cruelle. Elle contraint un gars à s’arracher toutes les dents avec une tenaille (voilà voilà). Le problème est qu’on ne sait pas vraiment pourquoi elle fait ça. Pour sauver sa peau ? Ce n’est pas vraiment clair, elle n’aurait pas besoin d’aller jusque-là. Est-ce qu’au fond, ça l’amuse ? Est-ce que c’est du sadisme ? Possible, mais pas clair. Est-ce qu’elle s’en fout? Possible. Elle contraint le gars à faire ça. Ce n’est pas vraiment illogique, mais on comprend mal ce qu’elle éprouve.

Même sentiment de flou avec le personnage du jardinier sicilien (évidemment mafieux sur les bords) qui, au dernier moment, se révèle très à cheval sur l’éthique. Ce n’est pas franchement illogique, mais on comprend mal ses motivations.

Enfin, dans les dernière pages du roman, on finit par apprendre que l’un des personnages était martyrisé par sa mère cinglée, qui a fait de lui un type cinglé. Ce n’est pas illogique, mais comme c’est balancé vite fait, on n’éprouve ni effroi, ni compassion. On se dit, ah oui, bien joué. C’est tout. En résumé, La femme de ménage joue plutôt bien sur nos nerfs – mais pas sur nos émotions. Nos sentiments sont brouillés, comme maintenus dans une sorte d’arrière-plan.

Je décide donc de traîner sur des forums anglophones pour voir si, par hasard, d’autres auraient ressenti la même gêne que moi. C’est là que je découvre un phénomène digne d’une fiction de Borges : la plupart des discussions portent sur les ressemblances entre La femme de ménage et un roman de Liv Constantine paru il y a quelques années, The Last Mrs Parrish, mettant en jeu trois personnages semblables et une intrigue analogue. Une partie du lectorat de McFadden l’accuse de plagiat, non seulement pour La femme de ménage mais pour d’autres titres, si bien qu’une grande partie des discussions en ligne portent sur la question de savoir s’il est moralement défendable de continuer à lire ses romans alors qu’elle-même pillerait ceux des autres.

Je suis toujours impressionnée par la passion avec laquelle nous débattons de nos lectures, surtout lorsqu’il s’agit de romans. Les cercles de lecture sont des cercles magiques où finissent toujours par apparaître d’inconfortables questions éthiques. Que ses intrigues en rappellent d’autres ne fait pourtant pas de Freida McFadden une plagiaire. Toute histoire est un palimpseste, ce n’est pas Borges qui dirait le contraire. Toute histoire est une variation sur un thème (surtout les histoires de triangle, ai-je envie de dire). Nous ne faisons jamais que réécrire des histoires préexistantes, réinterpréter des mythes en les nourrissant de ce que nous sommes. Sauf que point de vue psychologie des personnages, il n’y a pas grand-chose à manger dans La femme de ménage.

Alors j’imagine une fiction derrière la fiction : Dans le silence de sa grande maison donnant sur la mer, Freida McFadden utilise en réalité un nouveau modèle d’IA hautement performant, capable de lire en une nuit les meilleurs thrillers psychologiques des dix dernières années, paramétré pour en extraire grandes lignes et arcs transformationnels des personnages, afin d’en produire de nouvelles versions encore plus efficaces. Ce qui explique les ressemblances avec les fictions existantes mais aussi ce flou malaisant quant aux motivations des personnages. Pourquoi Millie demande-t-elle au gars de s’arracher les dents à la tenaille ? Pourquoi ne ressent-elle rien – ni trauma, ni écœurement, ni joie sadique, ni rien – quand il lui obéit ? Parce que c’est juste un twist que l’IA a pioché, probablement dans un autre best-seller, pour réveiller le lecteur. A ce moment-là, réveillez le lecteur en insérant une scène de torture. Je rassure tout de suite les âmes sensibles : la scène en question est racontée d’un point de vue si neutre, avec une telle absence de détails, qu’on ne ressent presque rien en la lisant. Comme si l’empathie ne prenait pas vraiment. Peut-être parce que les motivations des personnages sont trop floues pour qu’on éprouve vraiment quelque chose.

D’habitude, le fait de se mettre à la place d’un personnage, de souffrir avec lui, de se réjouir pour lui – cette faculté de vivre en imagination une autre vie que la sienne, de se transporter à la place d’un autre, que Marguerite Yourcenar appelle magie sympathique – est ce qui fait qu’on entre dans une histoire. Qu’on veut savoir comment ça va finir.

Dans le cas de La femme de ménage, on dirait bien que c’est le contraire. L’absence de magie sympathique, l’incapacité à se mettre à la place des personnages en raison de leur psychologie floue, fait que je peux supporter la scène de mutilation à la tenaille (parce que oui, c’est bien de ça qu’il s’agit, je m’en rends compte en écrivant cette chronique, et pourtant, on n’éprouve aucun effroi en lisant le livre, La femme de ménage n’est en rien un roman d’horreur). Je peux continuer à tourner les pages. Que la résolution d’une énigme soit le moteur essentiel d’une histoire n’est pas nouveau, c’est le principe même des whodunit, les romans policiers à énigme : on tourne les pages parce qu’on veut savoir. Mais que l’intrigue elle-même ne repose pas sur la magie sympathique mais sur son contraire, la capacité à anesthésier les émotions, en créant des personnages dont la souffrance, si intolérable soit-elle, nous laisse indifférents – c’est quelque chose d’inédit.

Tout cela m’intrigue assez pour que je poursuive l’expérience. Je décide donc de lire dans la foulée un autre opus de Freida McFadden, La psy (Never Lie en anglais). Attention, si vous ne voulez rien savoir de la fin de ce roman, surtout sautez le paragraphe suivant.

Vous êtes toujours là ? Dans La psy, la meurtrière s’avère en réalité être la narratrice, celle qui parle à la première personne tout au long du livre. Encore un sacré twist, encore une intrigue qui joue avec nos nerfs. Sauf que psychologiquement, ça ne tient pas plus que Millie demandant au type de s’arracher les dents. Sans rentrer dans le détail, disons que durant toute la première partie du livre, la narratrice s’étonne, sincèrement, à la première personne, de choses qui ne devraient pas l’étonner – puisqu’elle en est la cause.

Je fais personnellement partie des lectrices indifférentes aux spoilers. Je crois qu’il n’y a pas de plus grand plaisir que de relire un roman, surtout un roman noir ou un roman policier, une fois la fin connue. Alors on peut savourer les indices semés sur la route, percevoir les nuances qu’on ne percevait pas quand on galopait vers le dénouement.

C’est tout le contraire avec La psy. Pourquoi Freida McFadden, par ailleurs neurologue spécialisée dans les lésions cérébrales à en croire sa biographie, donc censée en connaître un rayon en psychologie, n’a-t-elle pas rendu plus ambigu le discours intérieur de sa narratrice si elle voulait qu’elle soit crédible ? Ou pourquoi ne pas avoir utilisé la troisième personne ? Pourquoi laisser ce trait psychologique incohérent – que son lectorat relève sur la plupart des forums – à savoir que durant toute la première partie du livre, la criminelle pense en innocente ?

Hypothèses :

Parce que le roman est fait pour être lu, pas pour être relu.

Parce qu’il nous tient par les nerfs. Par le mental.

Parce ce que l’émotion ne compte pas.

Parce que c’est comme un jeu. Un casse-tête. Un Rubik’s Cube. Les personnages peuvent penser faux. Ils peuvent ressentir faux.

Parce que les sentiments ne comptent pas.

Parce que seule compte l’intrigue. Le lecteur est tenu par le mental.

Parce que l’émotion ne compte pas.

Parce qu’un problème posé doit être résolu.

Parce que tout ce qui compte est la résolution.

Parce que Freida McFadden est une IA.

Voilà que ma fiction se précise par une prémisse en forme de what if que ne renierait pas le grand John Truby[1] : Et si Freida McFadden était une IA ? Cela expliquerait pas mal de choses. Les personnages à la fois criminels et naïfs, s’entretuant sans éprouver d’émotion particulière, sans effroi, sans plaisir, sans regret, sans trauma, vite fait bien fait, un peu comme on double quelqu’un sur l’autoroute. La psychologie floue. Les scènes qui prises individuellement ont toutes quelque chose de déjà-vu. Sans oublier la biographie de l’autrice, médecin spécialisé en lésions cérébrales, mariée à un ingénieur, fille de psychiatre. Une biographie tellement sérieuse que personne n’oserait imaginer que c’est une fiction (ni contredire son sens de la psychologie). Sans parler de ces étranges photos où Freida, toujours habillée de tenues passe-partout – comme serait censée s’habiller une médecin mariée à un ingénieur d’après un algorithme – semblant vivre en permanence dans un fond d’écran Zoom ou Teams, éprouve le besoin de changer de lunettes entre deux poses. Sans changer par ailleurs de posture ni de vêtements. Comme si l’image avait été générée un peu vite et qu’elle avait été corrigée au dernier moment, attends, on va plutôt lui mettre des lunettes rectangulaires, ça fera encore plus sérieux.

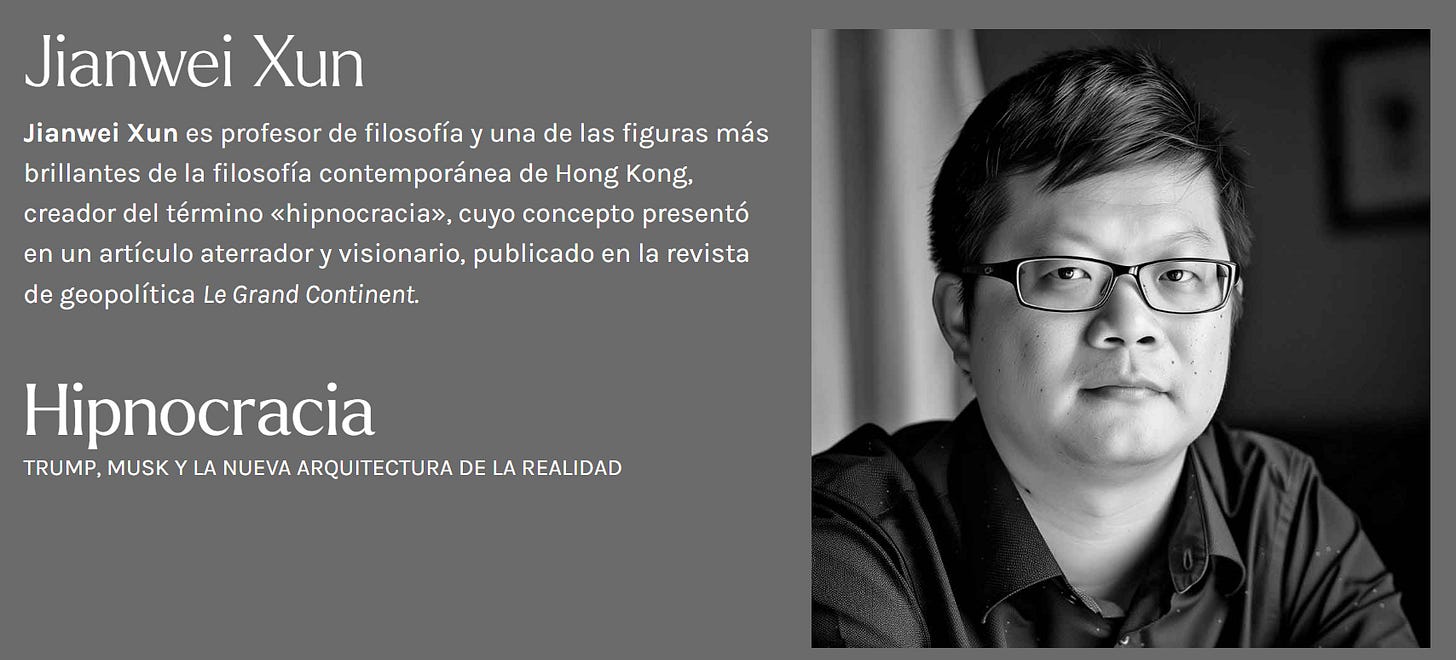

Ce ne serait pas la première fois qu’un livre est généré par une IA. Paru en février cette année, l’essai Hypnocracy de Jianwei Xun, auteur fictif hong-kongais, est en réalité l’œuvre d’un chercheur italien qui a dialogué avec des intelligences artificielles nourries de contenus philosophiques. Quand il a eu l’idée de les interroger sur la façon dont Donald Trump et Elon Musk manipulaient la réalité, ça a donné Hypnocracy dont la traduction française est publiée par Philosophie Magazine Editions. Bien qu’il n’existe pas, vous pouvez trouver en ligne de belles photographies de Jianwei Xun, écoutant le bruit du monde d’un air pénétré.

Mais revenons à notre fiction. Je ne crois pas qu’elle soit un thriller finalement. Je ne crois pas que le plus important soit de résoudre l’énigme.

Le plus important dans cette histoire n’est pas de savoir si Freida McFadden est réellement une spécialiste du cerveau diplômée de Harvard, ou une farce commerciale, ou quelque chose entre les deux (l’alliance de quelques humains avec une intelligence artificielle performante, par exemple). Le plus important est de savoir ce que nous ressentirions si une IA se faisant passer pour humaine, quel que soit son nom, savait exactement comment capter l’attention de millions de personnes pour leur vendre quelque chose.

Nous vivons dans un monde où une IA pourrait tout à fait concevoir des thrillers psychologiques efficaces, plus efficaces que tous ceux écrits jusqu’ici.

A condition d’accepter que le seul intérêt d’une histoire soit de résoudre une énigme – sans que les émotions n’aient aucune importance.

A condition d’accepter ce flou sur les motivations des personnages, semblable au flou qui occulte les détails des images générées artificiellement.

A condition d’admettre que la psychologie humaine se réduise au besoin d’éliminer les obstacles – quitte à tuer sans émotions.

Au fond, c’est d’elles que parle cette histoire. De nos émotions. De la façon dont nous pourrions commencer à les flouter, à les reléguer à l’arrière-plan, à force d’imiter ces Intelligences Autres qui nous enseignent à privilégier en permanence l’efficacité et le calcul – l’intrigue, au sens manipulatoire. De la façon dont nous pourrions commencer à ne plus savoir ce que nous ressentons. Le risque n’est pas que les Intelligences Artificielles nous imitent, mais que nous finissions par leur ressembler. Si les fictions cessent de nous entraîner à la magie sympathique pour nous habituer à oublier nos émotions, alors cette ressemblance deviendra peu à peu moins choquante, plus probable, plus banale. Jusqu’au moment où, si je pousse la prémisse jusqu’au bout, nous deviendrons ces personnages à la psychologie bancale, s’entretuant sans rien ressentir dans une fiction au rythme frénétique conçue pour être rentable.

Alors qu’est-ce que j’éprouverais si on me disait, tu vois, ce livre que tout le monde lit, c’est une IA qui l’a écrit ?

De l’angoisse pour commencer.

Puis le sentiment de m’être fait voler. De me faire dérober quelque chose d’essentiel. Comme le dit Ingeborg Bachmann On ne peut voler que ceux qui vivent magiquement et pour moi, tout a une signification. Cette sensation brutale de me faire voler mon attention. Ce que nous cherchons dans la lecture est un échange, l’émotion de l’auteur contre celle du lecteur. Si je suis seule à ressentir, j’ai troqué mes talismans et mes bijoux d’or contre de la pacotille. Deal qui, au passage, a toujours été la spécialité des colonisateurs.

Puis je reprendrais possession de mon attention - je la rappellerais à moi.

Et elle reconnaîtra son nom

Comme un pacte passé avec un oiseau sauvage.

Contre les musiciens sans affects qui jouent avec mes nerfs,

Je persisterai à pratiquer l’ancienne magie humaine

Je persisterai à me mettre à la place de l’autre

surtout si l’on me dit que cet autre n’a pas sa place.

Mon attention vole où elle veut.

Je persisterai à lire pour parler aux morts

Des histoires contradictoires et chaotiques

Comme les émotions des vivants.

Je réfléchis en ce moment à l’importance des histoires et aux émotions qu’elles suscitent. Alors n’hésitez pas à partager ce texte s’il vous a plu. N’hésitez pas aussi à me dire en commentaires ou en DM ce que vous lisez en ce moment (vous êtes plutôt fiction ou non-fiction ? plutôt prose ou poésie ? est-ce que vous attendez des histoires qu’elles vous changent les idées ou qu’elles précisent la réalité ? qu’elles vous éclairent ou qu’elles vous exfiltrent ? et quels romans aimez-vous relire?)

A bientôt,

Isabelle

[1] John Truby, célèbre script-doctor, auteur de L’anatomie du scénario : comment devenir un scénariste hors pair.

J'ai énormément de gens qui viennent à la librairie me demander ce livre et je n'avais pas l'intention de le lire, donc merci pour cet article qui ouvre tant de pistes de réflexion. Si c'est réellement une IA, je crois que je serai "étonnée mais pas surprise" tant j'ai l'impression que ces pratiques tendent à se multiplier dans l'édition. Et en effet je trouve ça effrayant. Pour la complexité et la stimulation nécessaires que la littérature peut nous apporter. J'avais déjà été horrifiée d'apprendre que certaines series ou films calibrés pour Netflix ne devaient pas être trop compliqués pour pouvoir être regardés en faisant autre chose. En simplifiant tout et en explicitant absolument tout pour être VRAIMENT SÛRS que les gens vont comprendre, on nous rend si paresseux-ses, ça m'angoisse.

J'ai écouté La femme de ménage en livre audio... en faisant le ménage, et je me souviens m'être dit à la fin "oui bon ok, c'est un bon page-turner, je comprends pourquoi y'a tant de gens qui le lisent" Et franchement je déteste le snobisme quand il s'agit des livres, donc un best seller qui fait son taf et qui donne aux gens envie de lire, je dis banco.

Bref.

Je me souviens quand même m'être dit qu'il y avait des trucs un peu incohérents sur la façon dont les personnages étaient présentés. J'avais par exemple trouvé l'arc de la gamine dans l'histoire totalement confus et improbable (mais j'avais aussi mis ça sur le fait que je l'écoutais en livre audio, et que la voix choisie et le ton employé pour lire les dialogues de la gamine y étaient peut-être pour beaucoup). Et les twists m'ont souvent fait levé un sourcil, parce qu'ils étaient à la fois extrêmement prévisibles et pourtant pas très cohérents par rapport à la psychologie des personnages. Je n'avais pas pensé à l'IA dans cette histoire, mais maintenant ça me paraît hautement probable !

Je ne l'ai pas lu, j'ai écouté une voix me le raconter et vraiment je pense que ça fait une vraie différence dans la façon dont on reçoit l'histoire et l'émotion qu'elle suscite. Mais en fouillant ma mémoire, effectivement, non, il n'y a pas d'attachement, pas d'émotion liée aux personnages. Le seul souvenir que j'ai, en dehors du fait d'avoir été divertie en faisant autre chose, c'est un peu d'agacement. Un agacement devant un livre un peu feignant, un peu mécanique, qui parfois sert un peu les fesses en terme de justesse. Et oui, j'ai un peu l'impression de m'être fait voler mon attention sans rien en échange.